1977年,注定是被很多人铭记的一年。那一年的10月,国家宣布恢复高考,只要条件合格就可以参加高考,没有年龄限制。那年的冬天,全国570万考生走进考场。虽然最终的录取人数还不到30万人,但不可否认的是,那年的高考改变了很多人的命运。

在此之前,这些考生有的在插队,有的在家务农,还有的已开始上班,高考制度的恢复,唤醒了很多人心中的同一个愿望。40年前高考的前一天,大部分考生在准备考试的同时,还依然在上班、干农活等。直到晚上,才有时间看书、休息。

每天一边拾棉花

一边复习备考

1977年11月10日,正在地里拾棉花的李志君听到连队的广播播发了中央台一条新闻,“恢复高考”,这让李志君激动不已,可兴奋过后,每个人都有一些疑惑,“这到底是真是假?”李志君是行动派,他当天就请假回到在库尔勒市里的家,把自己上学时候的书本和一些资料全部打包带回了拾棉花的连队。

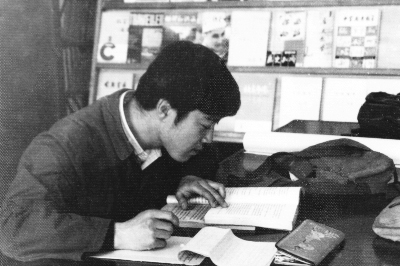

这之后,李志君每天都是一边拾棉花,一边复习。“那段时间,每天晚上都复习到三四点,然后把第二天要背的东西抄到小本子上,第二天一边拾棉花,一边背本子上的东西。”就这样复习了一个月,12月10日,李志君就迎来了人生中最重要的一件大事——高考。

高考的时候,李志君高中毕业已经插队三年半了,他插队的地方属于农村,他曾想,如果有机会招工,那就可以调回城里,这就是当年他最实际的想法。插队的这些年,因为要写东西的缘故,李志君一直在看书,但他也承认,没有看过一次跟高考有关的书籍。

考完数学曾想放弃

朋友送巧克力为他打气

李志君至今很清楚地记得,当年第一门考的是数学,因为紧张的缘故,有几道应该能做对的题,因为没有经验,不知道先要审题,这几道题都做错了,考完出来后,李志君碰到了数学老师,一对答案,李志君还没反应过来,数学老师先不高兴了,“脸拉得老长。”

这让李志君非常沮丧,差点当着老师的面哭了。回到宿舍后,当李志君看到队里的小伙子们夹道欢迎他的时候,眼泪一下子涌出了眼眶,“当时觉得真对不起大家。”

李志君说自己当时不想考了,“打击太大了。”发现李志君的情绪不对后,大家开始七嘴八舌地劝他,甚至有人拿来了一斤巧克力,“真不知道他们从那里弄来的。”直到现在,李志君也没搞清楚这件事情,但他一直心怀感激。

“兄弟们让我带到考场上,说是有助于稳定情绪。”李志君说许是因为巧克力的助威,李志君的语文考得异常的好,除了押对古文翻译,就连作文“我怀念敬爱的周总理”,李志君也曾经写过类似的材料。

最终他考了280多分,接到了北京师范学院政教系的录取通知书。“当时的想法很简单,考上大学就跳出农场,不用每天拾棉花了。”李志君说道。

江苏考生仝金钟

大喇叭中听到消息

一周后才相信是真的

1977年,18岁的仝金钟参加了两次考试,第一次淘汰考试在11月,刷掉了很多人。第二次考试在12月,是正式的高考。

在参加高考之前,高中毕业的仝金钟已经回家务农两年了。1977年10月22日,晚上7点,仝金钟刚吃完饭,生产队的大喇叭响了,中央人民广播电台的新闻联播节目播发了一则消息,“高中毕业学生政审合格,都可以报名参加高考”。

仝金钟至今仍清楚地记得这条消息,而且当时并不相信这是真的,因为在那之后整整一个星期,都没有人去议论这件事情。“大家好像都没听到一样。”仝金钟说,一周后,中央的文件下发到县里的时候,大家才确认这事是真的。

仝金钟后来看到母校睢宁县中的墙上贴了几张告示,上面写道:“恢复高考了,我校准备辅导我校校友。”说是辅导课,实际上就是在学校的大礼堂,一门课讲了两个小时,老师们提提要点,讲讲难点。仝金钟回忆,当年去听讲的学生大约有1000多人,去晚的学生就站在窗户外边听。

向队长请假去复习

县里400人考上不到10个

仝金钟说自己没怎么复习,因为没有时间。那两年,每年的冬天仝金钟都会去“扒河”,所谓扒河,就是把河道里的土推到河堰上。仝金钟记得当时凌晨四五点就要起来干活,一直干到晚上八九点,中午只有吃饭的时间。第一次考试的前一天晚上,仝金钟只是简单地翻了翻书,又记了一些资料。“倒没有紧张,我还是挺自信的。”

考完试,仝金钟又回到工地继续扒河。考试的结果,仝金钟是在扒河工地上知道的。“当年我所在的大队,十几个参加考试,只有我一个人通过了考试。”仝金钟说。

为了复习备考,仝金钟鼓起勇气去和队长请假,队长当时说,“这是好事,你收拾收拾下午就回去复习吧。”仝金钟说,他至今很感激队长。

第二次考试,也就是正式高考的早上七点多,仝金钟起来吃过早饭,检查了考试的东西后,就去考场了,“考点离我家很近,溜达着就过去了。”他告诉记者。当年,仝金钟是江苏睢宁县中的高材生,考试成绩一直保持在年级前三名,他也一直觉得自己很优秀,“我不会的,别人更不会,没什么好担心的”。

考完后,仝金钟听说当年江苏的录取率为200:1。仝金钟所在的睢宁县中是当年的省重点,400多人中,考上大学的还不到10个人。

第二次考试的成绩,没有公布。因为体检的原因,仝金钟没有被第一志愿南京大学录取,而是去了徐州师范学院,他很感谢高考,“如果没有高考,那我一辈子也就是在家务农了。”

志愿填的都是师范类

因为学校吃饭能免费

1976年,荆跃高中毕业了,彼时,高中毕业生没有正常渠道可以上大学,17岁的荆跃进入北京一个街道办事处的团委工作。工作很忙,忙得让荆跃几乎都已经忘记了高中毕业时候的迷惘,而对于上大学,荆跃完全没有抱任何的希望,“那时候都是工农兵学员,上大学需要推荐和选送。”

1977年10月21日,人民日报在头版发布了全国恢复高考的消息,荆跃当天就知道了,他的第一反应是“高兴,很想参加,觉得这是一个机会,就想去试试”。

但荆跃平时的工作很忙,并没有什么时间看书,好在荆跃当时的领导非常支持荆跃和单位其他人参加高考,特地请来了语文和地理老师帮助他们复习,“两名老师开了两个讲座,各讲了两个小时的课,就是复习了。”

荆跃坦承,对于高考,他并没有抱太大的希望,“当时也没觉得一定能考上,有多少人考试也不知道。”参加高考时他才18岁,觉得年轻就是优势,“我记得当年考试的很多人都比我大一轮,都有好几个孩子了。”

那一年,文科的录取分数线是256分,荆跃考了286分。比录取分数线高出了整整30分,但因为当时家里穷,荆跃的志愿全部都填的是师范类的院校,因为“师范类的学校吃饭也是免费的”。

当然报师范类学校还有一个很重要的原因,荆跃的父亲是中学教师,母亲是小学教师,当老师也是子承父业。最终,荆跃上了北京师范学院(现在的首都师范大学)。

毕业36年 一直从事教育职业

荆跃一直很奇怪,为什么40年前的那次高考在自己的记忆当中会那么的模糊。他不记得考试前一天晚上自己在做什么,也不记得考试的先后顺序,不记得作文出了什么题目,唯一记得的是自己的语文和政治的分数还不错,“都考了80多分。”

荆跃当时的想法很简单,靠自己的本事,答成什么样就算什么样了。但当时荆跃有一个很强烈的愿望,“高考会改变我们的一生,我们的工作和命运会随着高考全部改变”。

对于荆跃来说,高考给他带来的是教师的职业和教育的事业,这让他对高考始终充满了感激之情。大学毕业后,荆跃留在了母校任教,当了7年老师后,1981年,荆跃前往深圳,出任香港招商局蛇口工业区培训中心主任,1995年,荆跃回到北京,创办了北京盛基艺术学校。2008年以后,盛基学校由自费学校变成了公益学校,开始招收汶川、玉树等地震灾区以及藏区的孤儿,学费和食宿等费用全部由学校提供,“已经9年了,花费了3000多万元,感谢社会各界给予的支持。”

“从我毕业,就一直没离开过教育这个行业,到现在,已经36年了。”荆跃告诉记者。

|