一朵自由绽放的水墨之花

【发布日期:2016-11-10】 【来源:】 【阅读:次】【作者:本舍】

当本舍认真地把朵拉的水墨画慢慢展开,试图通过构图、笔墨、内容等一一展开剖析,却开始有点儿糊涂了……这些画儿在心里变得越来越不清晰啦。

原先第一眼从画面上所体会到的东西,那些让人感动的东西,在分析作品时却慢慢地褪去了。

也许,一幅作品就像一个有生命的整体,经不起这样,如同被手术刀剖成碎片,放在放大镜下细细观察。有时过于精细的分析反而伤害了作品本身,恍然之下悟觉到:从技术是无法真正进入朵拉的水墨画的。

朵拉写过很多随笔,关于风土人情、文化艺术等……其构思精妙、笔法娴熟,清新、质朴的文字,平和地铺陈出似淡实浓的一颗灵动之心……当本舍读到朵拉的文字的时候,才捕捉到了通达朵拉水墨画世界的一个门径。

朵拉的水墨画让我相信了这个古老画种的本身如同文字一样洁净。

作家和画家都想抵达语言背后的宁静,那种语言之内的宁静。传统水墨画似乎永远都在表达着这份神往。

面对这样一个变化快速得令人不由自主地焦虑的现实环境,朵拉的画面上就有一种可以抚慰内心的宁静。我一样怀着对宁静的向往,只是不知要用什么去换取这份宁静,何以朵拉的绘画中竟没有一丝现实的困惑和焦虑呢?

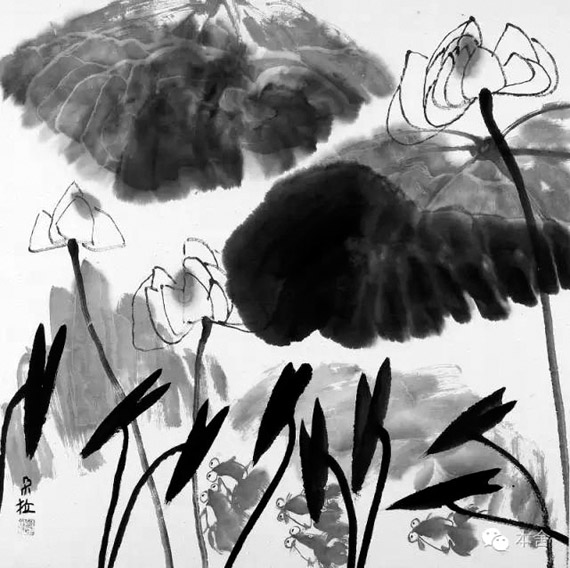

朵拉的花鸟画,画面上充满了激情的笔触,水墨和色彩的碰撞,碰撞之间并没使画面显得更为紧张和冲突,反而构成了和谐,使画面充盈着内心的宁静和优雅,这是对于传统的真正理解。

为了满足自己喜欢水墨画的心愿,朵拉住在槟城大山脚的时候,曾跟老师学过水墨画。后因丈夫工作的关系,搬到大马霹雳州的一个小镇,那里买不到好的毛笔、买不到宣纸、极难找到墨汁。她自我解嘲说:“一个荒芜的岛上,创作水墨画。”朵拉到处找愿意来小镇教画的老师,再找有兴趣的朋友当同学。买不到文房四宝,就等待有机会到中国旅游时,辛辛苦苦地扛着宣纸和工具回到马来西亚。

她说:“为了喜欢的水墨画,这不辛苦。”

听着朵拉学画的往事,只听得喉间若哽塞了一物,不是因为学艺艰辛,却是因为太美好了。

在阅读朵拉的水墨画的时候,其笔墨间流露出来的深情和怜悯,一次又一次令本舍深深感动,而这份感动是从绝大多数职业画家的作品中很少见到的。

由于爱花,她曾想过一个问题:“要如何修行,下辈子才会成为一朵花?”

也许这就是她写作和画画的原因:她希望自己的生命能够一天比一天绽放。她说:“我决定这一世就让自己开成一朵美丽的花。不求物质,但要品质。”

通向传统的道路或许也可以是在别处的:对生存的体验和对文化的理解。

林风眠、石鲁、关良三位先生,他们都是以个人的角度浸入传统的,并不拘于形式上的因袭古人,而是侧重于个人的理解和感悟,他们对于传统的理解和表达各不相同,却又深在传统之中。

潘天寿先生十分强调:“四分读书,三分写字,三分画画。”读书的画家极少,能用语言充分表达自己的就更少了。

在文学和绘画之间存在着关联,也许“形象”和“语言”这两个词语可以概括。画家创造形象,作家也创造形象。画家也有语言,尽管在某种程度上不如作家的语言那么清晰明确。而恰恰因为这份不确指,反而更增添了更多的意蕴外延。

作为一位作家,又是一位画家,朵拉可以说在这二者之间相得益彰:“画画里有我的文学,文学里有我的绘画。”

在朵拉的散文《偶遇的相知》序里,邓友梅老师写到:“朵拉是个名符其实的画家。既用线条与色彩写形,也用文字语言传神。用前者绘出世界的形体,以后者展露人类的灵魂,有神有色,相辅相成,共同表达出朵拉眼里心里的世界。”朵拉是画家中的例外:她贪婪地阅读,富有理解力,她拥有可观的文学天赋,她喜欢行走在山川河流之间。

确实。

在传统水墨画的发展过程中,笔墨语言已逐渐与内容融为了一体,性情的表达随着语言的变化而呈现,从某种意义上说,笔墨语言已是传统水墨画本身。

形式是思想的栖居之地。

在今天,朵拉的笔墨语言对于我们又意味着什么?

“如果爱句子胜过爱句子所表达的情感,那么就会失去真正的含义。”(张若名《纪德的态度》)。同样可以说:如果爱笔墨胜过爱笔墨所表达的情感,那么就会失去笔墨真正的含义。

笔墨真正的意义:在于它的象征价值,它的真正的功能在于暗示被再现的情感。英国二十世纪的大雕塑家亨利·摩尔概括了一句更为精简的:“一切即思想,一切即象征。”

朵拉的水墨画,简单得就如同人的呼吸,自然而朴实的气息迎面扑来,这是朵拉感知传统蕴涵的一种方式,起始于感性,但最终表达的却是对文化的理解,从她选定笔墨和宣纸这种传统绘画媒材时就已选定了这一种文化的感知方式。朵拉的人生经历、体验、文本等各种其它文学艺术形式,对于绘画的影响比技法对于绘画的影响要持久和深远得多。不论是朵拉的文字,抑或是朵拉的笔墨,任何一种饱含情感和富有内涵的语言都是美的,美不仅仅只是悦目,更重要的还是对生命的感动。

朵拉画了一幅蓝色背景的荷花,是湖水的颜色,那种湖的清蓝,变化莫测,似听一曲古琴曲,像流动的空气,是一种氛围,一种情境,能令观者入境。在无光影的水墨画里,那感觉更如同浸在湖水中,烟雾般的色调笼罩着,心情更像是夏日落在庭院草坪上的绵绵细雨……那一刻,一定是作者面对自己内心的时刻,最美的那一刻!

从一系列的作品中,可以觉察出朵拉非常相信自己的直觉,喜欢能提起精神的颜色,能令她自己感受到心理快慰与欢喜的纯净,透过它能洞悉澄明之境。

古人云:望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡。

在无边无际的白纸深处,笔墨迷离,神采飞扬。朵拉的个体精神在清虚孤寂的时空中归宿于安适,精神感受与自然之境的叠合,可谓“言有尽而意无穷。”“意”被看作最高的精神感觉:“可以言论者,物之粗也;可以意致者,物之精也”(《庄子·秋水》)。

在朵拉面对生命意义转换为意象表达之路径的时候,艺术便最为简单明了地凸显它特有的魅力。作为一名作家的朵拉寄存在诗文田园中的精神意境,在点线面的无边空间里,自觉不自觉地体悟着某种契合,让生命的终极意义酣畅淋漓地展现在水墨宣纸之间。或许,这正是朵拉痴迷于水墨画的根本原因吧!

今天的水墨画坛正在经受着各种美学思潮和工艺装饰的冲击,千百年来所构筑和积淀的追求至上内美的精神被瓦解得面目全非。在内质潜力的分析上,从无限空间张力的一元生发,逐渐趋向狭小局促的有限空间的剪裁分割,往往在追求整体构成美和画面形式感的冲击力,书画自身的情感内质和美感反而受到淡化,以“内美”独擅胜场的传统水墨也相应地让位给了各种精良的制作了。越是特技技巧、花样翻新,越是空具其形,越是无法承载几千年积淀下来的无比丰硕的人文精神。

一般来说,元季山水画家对水墨画的认识,体现在对生命意义的重新审视:倪云林自谓“逸笔草草,不求形似”,完全是出于“聊以写胸中逸气”的需要,“内美”的独特魅力在此初露端倪。宋元以降,明人董其昌首倡南北宗论,开始把笔墨美作为一种纯粹的、独立的“形式语言”加以孜孜不倦地追求。

“笔纵要是存苍润,墨法还须入有无。”——“四王”以及近人黄宾虹一直信奉于斯,他们都有着丰厚的学养和人生阅历,一旦表现为水墨画的语言时,就直达主题——交织于理想构架下的淋漓尽致的笔墨畅想。

不论是宋人的以笔墨图“形”,还是元人的以笔墨写“心”,或者今日朵拉以笔墨写“情”,传统水墨画真正集所有文化底蕴——包括文学、诗歌、品行、秉性、思想的总的圆融。

本舍感到在今天画坛的绘本阅读中,越是浸入到艺术的内部,越是渗入传统精神的内核,就越会发现在绘画那精美靓丽的表皮下还有着大片大片的苍白,难以闻到自然花草树木的葱郁和芬芳,难以闻到泥土的气息、山川河流和大地的气息。一个个画者貌似越来越专业的画面,却只见“术”在瞻前顾后、步履蹒跚,“心灵和情感”却蚀空了。这不能不说是这个时代的文化的悲哀。

本舍认为,传统水墨画不应该仅仅只是追求“视觉效果”为最终极目的,而应以内质美——“心画”为起点,插上情感的翅膀,用心灵感应自然生机,赋予其笔墨意义上的生命力。所以,笔墨架构下的人文意蕴和精神内涵一直是这个时代的水墨画创作中最永恒的命题。

那么站在这个视角来解读朵拉的水墨画,就显得非常有价值。

这也是接下来朵拉的水墨画,可延续的一个命题。 |

毕业启航 共赴新程 湄职院举行2025届学生毕业典礼

毕业启航 共赴新程 湄职院举行2025届学生毕业典礼 荔城区北高镇 深入基层听民声 办好实事暖民心

荔城区北高镇 深入基层听民声 办好实事暖民心 古韵新声颂党恩 我市举行“迎七一”文化惠民专场演出

古韵新声颂党恩 我市举行“迎七一”文化惠民专场演出 西天尾镇开展宗教场所消防演练 筑牢安全“防火墙”

西天尾镇开展宗教场所消防演练 筑牢安全“防火墙”