“我们都是紫云山人”

——走访华亭红旗水库知青场

【发布日期:2017-06-15】 【来源:】 【阅读:次】【作者:陈蔚华】

2016年,深秋。阳光热情普照,笔者跟随城厢区文联组织的采风团走进华亭这个文化底蕴深厚的村村角角,深秋的最后热气把采风团的热情推向更加炽烈的高潮。

这里有一座山,叫紫云山。紫云,紫气,吉祥也。紫云山上一定有仙气。如此地名就让人满心欢喜。村干部说,山上有座红旗水库,山清水秀,似与天池相媲美;山上有个知青场,叫红旗水库知青场;山上有座寺庙,叫西冲别院,这么诗意的寺院,令笔者很诗意地猜想,那里一定有爱情故事……也许吧,上山去。

水库如山湖 惊艳采风人

在华亭后角村干部的引路下,采风一行在午后的秋阳里向紫云山迈进。因为上山的路还在修建中,我们只能弃车徒步登山。远远的向山上望去,山峦叠翠,山腰上挂着一条长长的白练,波折有度的白练从山上顺势而下地铺展着。村干部说,那是一条落差千丈的瀑布,远看像条白练,近看才知瀑布,很壮观的。因为瀑布被山林掩遮,时隐时现,像女子披着面纱,露眼遮脸的神秘,给我们增添几分美好的想象。而瀑布的源头就是红旗水库。不难想象,中国用红旗命名的事物,都带着时代的色彩,都烙上时代的印记。而且,更多的,是集体的青春记忆。

山上丰富的神奇故事诱惑着采风团轻快的脚步,大家仿佛脚下生风,一路挥汗挺进。林间松涛阵阵,山路蜿蜒曲折,鸟语唧唧,水声潺潺。“快到了,快到了”。赶在前头的笔友,隔一段路就会回头张望,不停地向身后的同行隔空喊话助力,那气喘吁吁的声调里,充满着善意的谎言和兴奋的调趣。

真到了。“高峡出平湖,哈哈”。先到的笔友异口同声,高亢的欢呼声久久地在山谷里回荡。不虚此行,叹为观止。这是采风一行到达水库的共同心声。这哪是水库?分明是黛蓝色夜空下的明珠,闪闪发光,分明是一座安静的山湖,湖水清澈碧绿、玲珑剔透,湖面波光粼粼,水烟潋滟。任笔友堆砌多少美丽词藻也不为过;如果再用情一点地想,就是晓见了一个从唐诗宋词里,衣袂飘飘莲花移步出来的柳眉女子,她是白娘子还是小青抑或是狐精,有缘只在此山中,才得以幸会。但如是美好的夏花梦幻惊醒在“红旗水库”的标记上,醒目的标记立在库坝上,令人不得不相信这真的就是一座水库——红旗水库。从天上降落人间,回神环视,整座水库都投在葱绿的环山怀抱之中,今年夏天领略过长白山上的天池,也不过如此,却吸引了多少五湖四海的游客。天池是国级景点,而眼前的红旗水库乃村级供水点。地势决定身份。采风团直为水库鸣不平,村干部及时纠正道,上级有关部门已经关注了,下一步正要开发为旅游景点。是金子总会发光的,这句话用在事物上也是一样的恰当。

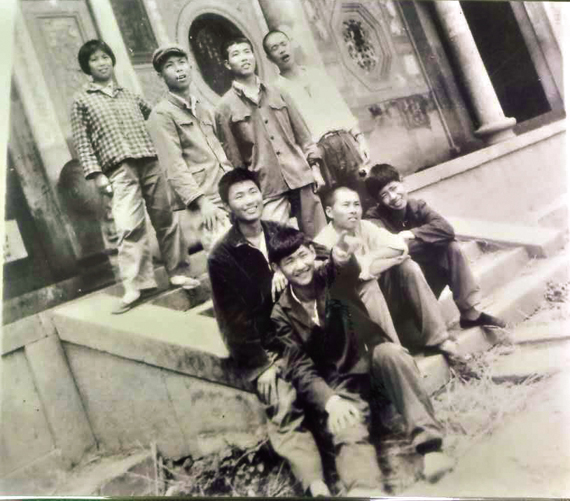

据说,红旗水库修建于1972年,历时一年多,前后几万民工齐聚紫云山,日夜投工投劳,热情空前高涨,同行的真进笔友站在库坝上无限感慨,他说脚下的库坝有他年少滴落的乳汗,他曾作为华亭校区的学生参加了修建水库的劳动,见证了热火朝天的劳动场面。岁月匆忙,年华稍逝。44年前,这里红旗飘扬,万众一心,争先恐后的劳动热潮一浪高过一浪,多少个如青春年少的真进同学那样,一起被夹在沸腾的人群中,如沙粒一般,为今日明珠般的水库添彩,为昔日飘扬的红旗作证。此景此刻,真进同学只能用老子的深度发出微弱的感叹“逝者如斯夫”,用中年发福的身材与各展身姿的采风笔友们,对着摄影师的镜头“立此存照”。

红旗知青场 知青今何在

夕阳西下,采风一行恋恋不舍告别红旗水库,挪步知青场。知青场在库坝一侧的下方,本来要从山谷下去再上来,2012年,当年分管这里知青场的原华亭公社团委书记许元松筹资修建了一条铁索桥,桥长30米,宽1.8米。恐高的女笔友眼神迷离中,任由自告奋勇的男笔友连搀带挟地通过索桥,借机亲近的兴奋心情无异于当年刚上山的知青们。

到了溢洪道的北岸,知青场的轮廓就映入眼帘。这是一座简易低配,却价值难估的建筑群,一座传统的五厅房加两厢四平房,外加七间水泥平房左护院和五间右护院。大门右侧一个石碑横卧在地上,碑上刻着一行“我们都是紫云山人”醒目大字,和两行“紫云山有过我们青春的故事,永远用金字刻在高山之巅,我们有过紫山,人生的史册,从此用巨椽写下风雨诗篇”;落款为“莆田县华亭红旗水库知青场全体山友”,石碑底座刻着“中国·莆田,1974-2014”。知情者告知,这是2014年国庆期间红旗知青场四十年场庆时立的纪念碑。中央护院的外墙还嵌着一块当年的奠基石,石上刻着“志在紫山绘宏图,一九七四”。1976年,红色鲜艳的年代。记录着一种高昂志向和高远理想的时代。石碑犹在,荒草凄凄,空谷无声,知青安在?

庭院依旧,物是人非。忽然,院子里传来一阵洪亮的歌声,笔友们循声拥去,原来是当年分管知青的许元松先生在一间平房里高唱着他当年为知青谱写的歌曲《天大地大人最亲》,他下午早早就等候在知青场,欲为采风团讲解当年的知青情况。

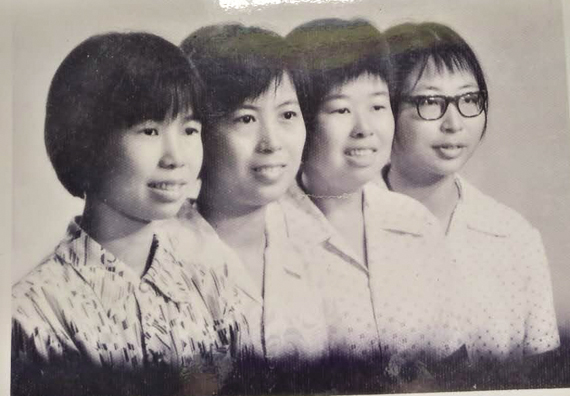

据老许介绍,这里是一座寺院,叫西冲别院,原本座落于紫云山东向半山腰,背靠观音山,面向童子岭,有著名的童子拜观音胜境,寺院历史可追溯到秦汉之前,初为道观,后改为寺院,魏晋南北朝时期几臻全盛,别院门前有一座直径近一米五的西魏大统三年(公元538年)之大石盆,还有一座北宋石槽为证。1972年为解决华亭地区的饮水及农田灌溉,地方领导将西冲院东移三百米修建红旗水库,今日的西冲院为场院建筑群,1974年作为红旗知青场安置57个知青,为57个知青提供生活、学习和劳动之便,这些知青来自莆田一中、莆田五中的高中毕业生,他们是一批有抱负有理想有情怀的风华青年;知青场里有男生44人,女生13人,他们在这里洒下的不单是青春的汗水,还有远方梦想和朦胧的诗歌。

“我们都是紫云山人”

1974年7月1日,一群热血青年怀着“绘宏图”的目标浩浩荡荡地上了紫云山。

为了更详细地了解当年知青的生活,许元松先生建议笔者走访当年知青场中队长陈绵献老师和总务老沈。在初冬的雨夜里,两位老知青在笔者办公室茶话当年的知青生活,依然激动地感慨:“1974年是我们高中毕业的年份,我们迎来了人生最重要的转折点。”

“农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的”“天高任鸟飞,海阔凭鱼跃”“滚一身泥巴,炼一颗红心”“庭院里练不出千里马,花盆里栽不出万年松”……

这些当年那么熟悉的伟大号召和豪言壮语,言犹在耳。

现为莆田学院教授的陈绵献说,日记中还保留着1974年3月1日,我们9个同学写给省团委会和省知青办的联名信,信中坚决要求到边疆去,到闽西闽北等祖国最需要的地方去,而不要“就近插队”。信中说,“无产者一生奋战求解放,四海为家”,这一次的联名信没有得到答复和批准,但我们几个好朋友在上山下乡志愿表“去向栏”中填写的,都不是有亲友关系的农村,而是本县“最艰苦的山区”,最后选择的就是紫云山上那个新组建的华亭公社红旗水库知青场。

知青们第一天来到紫云山上的红旗水库场址,住进石窗柴门、土墙泥地的简陋平舍,望着水库四周沉寂的白云青山,每个人都沉浸在新鲜而激动的憧憬之中,但心中却漂浮着一丝隐隐的茫然。

到达知青场的当天下午,公社党委陈副书记为知青们作了华亭公社党委会关于知青场总体规划的报告。陈副书记说:紫云山间,山高水远,交通不便,目前除了这些修建水库时的简易民工住房和几十亩杂地,就是青山绿水,白云清风,是个真正一穷二白的地方。知青场为什么要建在这里呢?因为这里要山有山,要水有水,除了种植粮食作物,种茶种果,养牛养羊,那八十多万方的红旗水库还可以放养各种各样的家鱼。一句话——农林牧副渔,可以全面发展。根据公社党委制定的规划,这方圆十里多的山野,连同红旗水库将全部划归知青场管理。除了大面积垦荒造地,种粮种菜,发展林业、渔业、畜牧业,这里还将开辟一个千亩茶园,种植优质名茶,开辟一个万亩果园,种植枇杷、菠萝、香蕉、橄榄、杨梅等各色水果……

根据规划,未来的红旗水库知青场,不仅仅是一个“农场”,而且将是一个农副工综合生产基地——它还将拥有一个茶叶加工厂,一个粮食加工厂,一个林木加工厂,一个肉类加工厂,一个鱼类加工厂,一个水果蜜饯厂……此外,红旗水库的水电站将在年底建成发电,届时也将由知青场管理,电费收入全部归知青场。未来的紫云山知青,将不再是那种扛锄头、记工分的传统农民,而将跟城里工人一样,是开机器、领工资的新型农业工人!这里很快还将拉上电灯,安装各种电动机械。为了改善交通,公社决定尽快修筑一条盘山公路,直通水电站和知青场;为了改善知青们的居住条件,公社将拨出专款,在这里修筑钢筋混凝土结构的大洋楼,让知青们住上全县最漂亮、最舒适的知青宿舍……

就像《那时候》歌中唱的那样:“那时候的梦做得好傻,无边的原野在天的尽头开满鲜花。”

从此,我们都有了一个共同的名字——“紫云山人”。两位知青异口同声地说。

从此,“一张白纸,写着最新最美的文字,画着最新最美的图画”,成了知青们青春伊始最美的梦。

从此,他们用辛勤抛洒的血汗开始了艰苦的创业劳动。酷暑烈日,暴雨狂风,知青们日复一日开山修路,垦荒种田,上山砍柴,下山挑货,争挑更重的担子,都想争干更重的活儿,许多人有过挑断扁担的经历。掀起厚厚的布肩垫,单薄的双肩渗出了缕缕血丝;伸出暴晒蜕皮的手臂,白皙的双掌全是火辣辣的血泡。仅仅半个多月的风吹日晒,男知青们的上身便个个出现黑白分明的“背心印”,女知青们也个个变成了“非洲黑妹”。肩头和掌心,则开始长出了坚韧厚实的肌肉。

知青们还买回了五只黄牛,一头大母猪,一群山羊,还种了一万株菠萝,放养了一万多尾鱼苗,在水库边坡上播下了许多蓖麻种,在水库后坡上种下了一垄垄的红薯、花生和大豆。高伟国还从城里带来一条据说是军犬后代的小黄狗“黑嘴”——从此成了知青场一个最忠实的新成员,给知青们带来茶余饭后的乐趣。

美好的前景似乎有了良好的开端。

可是,改天换地毕竟不像白纸上绘画的那样一挥而就。半年过去了,荒芜已久的青山顽强地挑战着这些初出茅庐的年轻耕山者们。顶烈日,冒酷暑,风里来,雨里去,辛苦奋斗的汗水似乎并没有带来预期的效益,规划中的“钢筋混凝土结构”的知青宿舍楼也因资金竭尽,只盖一层就从此停建了……

1974年底,公社党委经过研究,决定把十多里外那座位于深山的龟山寺的部分房产、田产和山林划归知青场所有,以减轻知青们创业的艰辛。

于是,风景优美的红旗水库成了分场,那座位于白云深处的千年古刹成了知青场的总场。

三十多年过去了,只有那块刻着“志在紫山绘宏图”的青石板,至今还嵌在红旗水库那座只盖一层的知青宿舍楼的外墙上,似乎在告诉人们,这里曾经生活过一批豪情万丈、心比天高的热血青年。

那时紫云花正开

山上艰苦的劳动岁月如浮云飘过,永远的过去了,那种有笑有哭、苦中作乐的知青生活却仿佛还在刚刚过去的昨天……

陈老师是知青场中队长,一种责任感、使命感鞭策着他以更高的热情勇挑重担。所以,他总是重担挑在前,1955年出生在城里的他,虽然没有劳动的经历,但他并不怕吃苦,知青们农闲时每天劳动6小时,农忙时天刚微明就出工,因为知青场里没有钟表,中午收工看太阳,下午干到天黑暗,由于生活经验不足,陈老师每次下山挑农资如化肥、饲料、水泥等,每次单程走山路就要2小时,半路歇脚时,口渴就饮山涧泉水,年轻气盛,一饮为快,每每都饮到爽。但有一次他“爽到腿软”。后来才知道,喝泉水不能一口气喝太多。至今令他们都感动的是,每次十几个同学一起下山挑货,有的同学走得快,有的走得慢,最先到达山上的同学,都会跑回来接过最后头同学的担子,第二个的接过倒数第二个的担子,以此类推,然后一起回到场里。

20岁正是吃饭长身时,他们每个月分到的只有36斤米,8元钱。每个月4天假,他们轮流回家,许多同学都会从家里再带点东西上山,每每未进屋就被同学“抢劫一空”。总务老沈说,他当年管理食堂,每次下山买菜,都要挑买最便宜的,过年过节杀一只猪,那是最奢侈的美餐。

然而,饥饿并没有消减这批理想高远和情趣高尚的知青,每天晚饭后,黑乎乎的知青场仿佛是一场音乐会,他们有的吹口琴,有的吹笛子,有的唱歌。他们8人一间的宿舍里,每人都分得一盏柴油灯,他们挑灯看书,不忘功课。如果谁拿一本小说,都是争先看,小说《第二次握手》让个个同学心潮澎湃;他们也会在傍晚收工后,跑步到城里,只为看一场《第二个春天》,看完半夜再跑回。

那时一定有一个个浪漫的爱情故事吧。听说知青场里有三对修成正果,结成夫妻的,老沈就是一对。笔者未话毕,老沈即刻摇头:“没有,不敢,那时倡议晚婚,而且要求很严,一旦结婚就得扎根农村。男女之间只有兄弟姐妹之情。三对知青结成夫妻,那是知青返城之后才产生的感情”。

白云在天,山陵自出,道里悠远。2014年国庆节,这批知青再次相聚在一起,曾经风华正茂,青春蓬勃的青年,转眼白了头,岗位上退休,当上了爷爷奶奶,他们或带上孙子,或带上配偶,或带上兄弟姐妹,一起来到知青场,给亲人讲述当年的青春岁月,在当年的宿舍里寻找一份汗渍,拿起一把锈迹斑斑的锄头,来到曾经当作蓄水池的千年石槽边,往事历历在目,此时,他们的心里不由地唱着同一首歌:又见刻骨铭心的岁月,心中那一抹云彩属于我们那份无悔的忠贞……

|

感恩母爱 温馨相伴 镇海街道梅峰社区举办母亲节亲子活动

感恩母爱 温馨相伴 镇海街道梅峰社区举办母亲节亲子活动 音乐盛宴 燃爆莆田

音乐盛宴 燃爆莆田 荔城区北高镇开展主题团日活动 感悟奋斗精神 探寻文化根脉

荔城区北高镇开展主题团日活动 感悟奋斗精神 探寻文化根脉 我市创新电力服务模式 赋能园区高质量发展

我市创新电力服务模式 赋能园区高质量发展