(陈菲菲年轻时的照片。)

(图为陈菲菲在广播。)

(图为陈菲菲当年工作过的广播堡。)

(图为当年的第二广播堡。)

(图为厦门金门海域。)

(图为金门战壕。)

(图为当年对金门广播的大喇叭。)

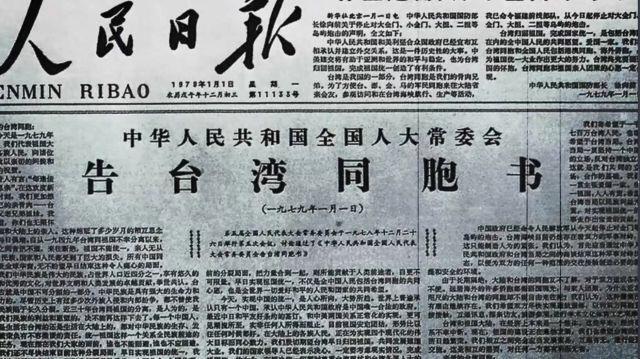

(全国人大常委会发表了《告台湾同胞书》)

(图为当年的军事前线金门二担岛。)

(图为金门北山播音站。)

(陈菲菲在看老照片。)

(陈清隆在海边散步。)

(陈清隆在喝茶。)

( 陈清隆和他的客栈。)

原标题:一封信 改变两岸人生——纪念《告台湾同胞书》发表40周年

浅浅一湾海峡

她在这边“对敌”广播

差点被炮弹击中

他在那边“对敌”作战

家人哭着提前给他“送终”

……

直到一封信

化干戈为玉帛

无数人的人生

就此改变

(一)

20世纪40年代末

两岸隔海对峙、炮火纷飞

厦门、金门成为最前线

1953年开始

两岸通过广播展开“宣传战”

隔空上演“对台戏”

解放军文工团团员陈菲菲

能说一口标准的闽南话、普通话

1955年

她到了原“福建前线广播电台”

成为了一名广播员

每天

从晚上七点到次日早上七点

是陈菲菲的播音时间

播音的内容包括

号召蒋军官兵投诚起义

为大陆籍老兵念家信

介绍大陆建设发展情况

……

(二)

在前线播音

吃住条件非常艰苦

更危险的是

广播站常常成为蒋军的炮击目标

地面的有线广播线被炸时

需要冒着生命危险抢修

一次

在广播堡内

陈菲菲正整理录音带

弹片从她身边飞过

打坏了很多唱片

浓烟就从窗户漫进来

非常危险

前线

在陈菲菲“对敌”广播时

陈清隆的父亲陈昭益

也正在厦门对面的金门“对敌”作战

对台湾同胞来说

去金门当兵意味着极可能牺牲

全家人都笼罩在愁云中

陈昭益住在金门潮湿的战壕

如果补给没有跟上

所有人都要饿好几天

陈昭益回忆

当时大陆夜以继日的广播

让国民党兵饱受思乡之苦

想到要打的“敌人”

可能是自己的骨肉手足

一些老兵在巨大心理压力下

选择自杀

(三)

转机

发生在1979年1月1日

当天

全国人大常委会发表了《告台湾同胞书》

郑重宣示争取祖国和平统一的大政方针

“为什么近在咫尺的大陆和台湾的同胞却不能自由来往呢?我们认为,这种藩篱没有理由继续存在。”

是日

解放军停止对金门等岛屿的炮击

两岸关系由此迈向和平发展

陈菲菲回忆

1979年以后

上级规定

播音开头语要加上

“亲爱的”

“亲爱的国民党军官兵弟兄们”

“要把他们当成自己的骨肉同胞”

(四)

仿佛是历史有意的安排

1986年

陈清隆被派到金门当兵

与父亲年代的炮火纷飞不同

陈清隆和战友们每天更多是在操练

那时

陈清隆也可以清晰地听到对岸厦门的广播

他说

“播音内容就像是在聊天”

“邀请他们回来大陆看看”

常常

他还会看到从大陆过来的“空飘”

“半屏山,半屏山,一半在大陆,一半在台湾”

……

1991年4月

大陆方面停止对金门广播

没过多久

金门也随之停播

陈菲菲在1987年光荣退休

32年的青春年华献给了对台广播

她觉得很有意义

2004年

陈菲菲成为首批到金门旅游的大陆游客之一

遗憾的是

当时因为在修路

她未能到金门马山喊话站看看

(五)

带着思乡情结

陈清隆1989年到访大陆

在重庆

看到长江

他心潮澎湃

激动得无法言说

陈清隆到过全球23个国家和地区

在2003年

他决定到厦门定居

他说

人有时候就像南飞的大雁

生命中有一种力量始终在呼唤着自己回家

而厦门

就是他叶落归根的家

现在

陈清隆在厦门曾厝垵经营一家客栈

他还专门成立了文化交流服务中心

把自己在大陆16年的生活

和工作经历分享给其他台湾同胞

40年一瞬 沧桑巨变

陈菲菲和陈清隆现在都生活在同一座城市

曾是两岸对峙前沿的厦门

如今有12万多台胞在此安居乐业

一封信

改变了历史

两岸同胞是命运与共的骨肉兄弟

是血浓于水的一家人

现在

“两岸一家亲”

新的历史正在被书写

……

监制:邹声文

策划:顾钱江、李杰、孟昭丽

记者:付敏、王朝、许雪毅

编辑:王朝

特别鸣谢:海峡之声广播电台、厦门英雄三岛战地观光园、厦门胡里山炮台景区

摄制:厦门牛萌影视传媒有限公司

新华社福建分社

新华社音视频部

联合出品

|